Design validiste : comment rompre les normes systémiques

Parce qu’on a grandi dans un système qui exclut, il peut être difficile de s’en détacher. À moins d’être concerné, ou que quelqu’un nous ait mis le nez dessus.

De fil en aiguille, cette exclusion se retrouve en design et pas uniquement sous forme d’interfaces inaccessibles. C’est aussi dans les questions de formulaires qu'on pose ou ne pose pas, les personnes qu’on ne recrute pas en recherche utilisateur, ou encore la façon dont on priorise nos projets.

Ces réflexions sont le point de départ du talk que j’ai donné à Paris Web, en septembre 2025. J’y ai parlé d’exclusion, de capitalisme, de perfectionnisme, et de cette étrange machine qui fait que, même avec les meilleures intentions du monde, on reproduit les travers de la société en design.

Société validiste, design validiste ?

Avant de chercher des solutions, encore faut-il comprendre le contexte dans lequel on fait du design.

Par exemple, je me demande pourquoi il faut encore défendre l’accessibilité, 20 ans après la loi du 11 février 2005.

Peut-être que, comme moi, vous vous êtes déjà dit que :

- les progrès en accessibilité sont trop lents,

- le 100 % accessible est une illusion,

- c’est la faute au capitalisme qui privilégie l’argent avant les gens,

- ça doit être la 8000e fois que vous signalez un problème de niveau de titre.

Alors, à quoi bon ? Pris dans une machine infernale, on nous pousse à faire du design rentable avant d’être utile.

Pour autant, je ne crois pas que ce soit foutu. Au contraire, j’aimerais vous redonner, à mon humble échelle, un peu d’espoir.

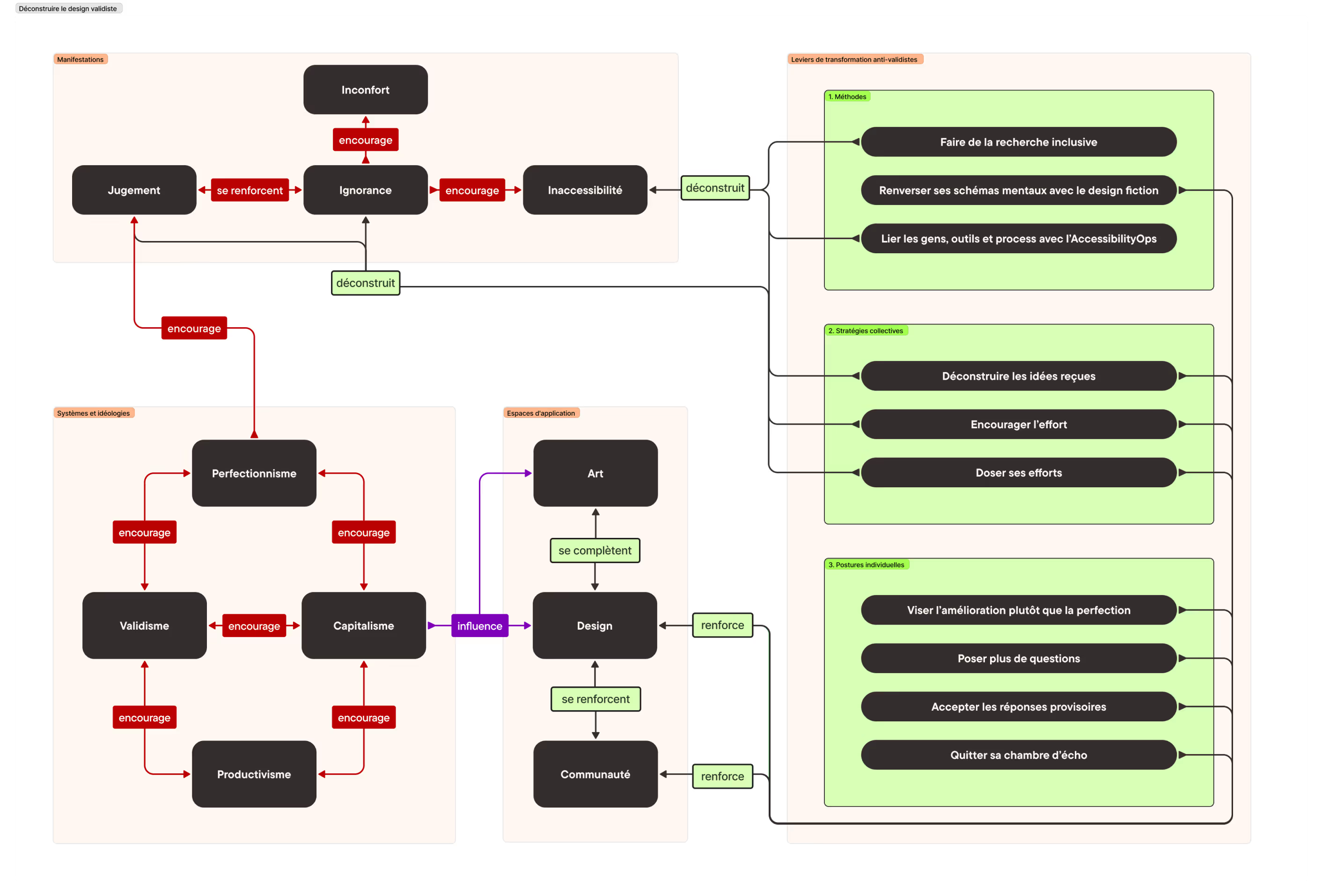

L’idée sera d’abord de comprendre si dans une société validiste, on fait forcément du design validiste. Et pour illustrer mon propos, je dessinerai une carte au fil du texte. On observera :

- les systèmes et idéologies qui nous influencent,

- leurs manifestations,

- les espaces d’application,

- et surtout, les leviers de transformation à notre portée.

Cet article n’a pas pour ambition de répondre à toutes les questions de cet immense sujet. Mais j’espère qu’il vous sera utile pour entamer une réflexion, ou l’approfondir.

Avant ça, je vous propose tout de même un point de vocabulaire.

Définitions

Qu’est-ce que le validisme ?

Le validisme, c’est le fait d’attendre des personnes handicapées qu’elles s’adaptent à un système pensé par et pour les personnes valides – même quand ce système les dessert.

Cependant, je connais plusieurs personnes handicapées fatiguées des conversations sur le validisme. Elles préféreraient se concentrer sur le manque d’accessibilité. Mais, à mon sens, c’est lié.

Le manque d’accessibilité est un symptôme du validisme, au même titre que l’handiphobie. Pour faire un parallèle, le harcèlement de rue est un symptôme du patriarcat, un système d’oppression qui domine les femmes. Le validisme est lui aussi un système d’oppression, mais à l’encontre des personnes handicapées.

Validisme intériorisé

Ce système d’oppression est d’autant plus puissant qu’il s’infiltre partout, jusqu’à influencer la manière dont les personnes handicapées se perçoivent elles-mêmes.

Dans Ratatouille, Rémy rêve de cuisiner. Mais comme il est un rat, il a intégré l’idée que ce n’était pas pour lui. La société lui a appris que les rats n’avaient pas leur place en cuisine. Résultat : il se cache et se bride, alors qu’il en est parfaitement capable.

Le validisme intériorisé, c’est la même chose. C’est quand une personne handicapée adopte les normes qui la désavantagent. Ça peut vouloir dire se forcer à venir au bureau malgré la douleur, refuser un aménagement par peur de déranger, ou minimiser ses difficultés pour avoir l’air “comme les autres”.

C’est cette petite voix qui dit : “si je souffre, c’est de ma faute, je dois m’adapter”. Dans ces cas-là, on reproduit l’exclusion, mais contre soi. On s’empêche de demander ce dont on a besoin, et on entretient l’illusion que le système n’a pas besoin de changer.

Comment le système façonne nos réflexes

Les normes systémiques sont les règles invisibles d’un système auquel on appartient. Très souvent, elles renforcent les inégalités.

Exemple : on valorise le présentiel au travail. Résultat : les personnes qui ont du mal à se déplacer ou à rester concentrées en groupe sont pénalisées. Mais comme c’est une attente sociale très forte, toute remise en question paraît complètement absurde.

Autre exemple : réduire les coûts à tout prix, logique de notre société capitaliste. On voudrait que l’argent tombe du ciel comme si c’était Noël tous les jours. Cette idée n’est pas non plus remise en question car elle est le moteur de notre système.

Premières hypothèses

Quand j'essayais de comprendre pourquoi l'accessibilité n’est pas déjà réglée, je me suis d'abord demandé : “est-ce que tout le monde s'en fout ?”.

En réalité, je vois surtout des gens mal à l’aise : hésiter sur les mots et éviter de poser des questions par peur de mal faire. J’en vois d’autres se censurer et taire leurs difficultés. En résumé, je vois beaucoup d’inconfort des deux côtés.

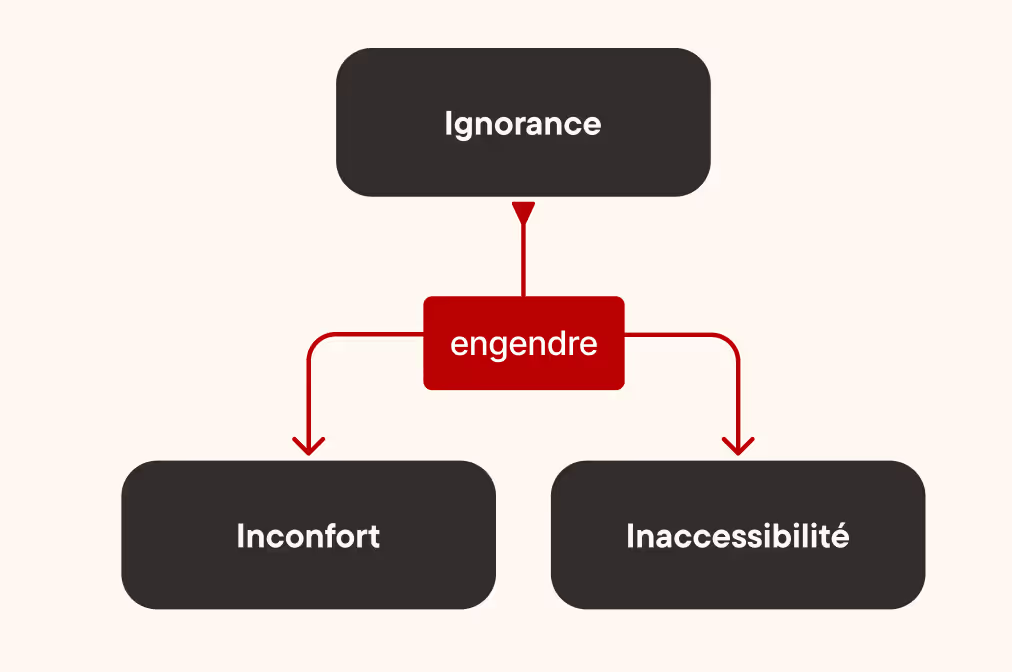

Cet inconfort n’est pas là par hasard, il est renforcé par l’ignorance. Quand on maîtrise mal quelque chose, c’est normal de ne pas être à l’aise. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne.

Mais cette ignorance entraîne aussi l’inaccessibilité de nos conceptions. Parce que si on ne sait pas qu'on doit faire les choses d'une certaine façon, on ne les fait pas. Tout simplement.

Déconstruire les idées reçues

Pour combler l'ignorance, je passe beaucoup de temps à déconstruire les idées reçues. Par exemple, j’entends souvent que “nos utilisateurs n’ont pas de handicap”. J’explique que beaucoup de personnes attendent un diagnostic parce qu’elles n’arrivent pas à obtenir les rendez-vous médicaux nécessaires. N’oublions pas non plus que la plupart des handicaps ne sont pas écrits sur le front des gens.

Résultat : on sous-estime souvent le nombre de personnes concernées. Pourtant, il y a jusqu'à 18,2 millions de personnes handicapées en France.

En déconstruisant les idées reçues, je pense que, de façon indirecte, on peut aussi améliorer l’accessibilité. Quand on prend conscience de l’ampleur du sujet, c’est plus facile d’avoir envie de participer à la solution.

Défendre l’accessibilité ensemble

Un jour, je discutais avec quelqu'un qui pensait que les efforts n’étaient pas justifiés s’il n’y a que “peu de gens concernés”. Plus tard, une collègue qui avait assisté à l’échange m’a dit “heureusement que t’étais là, moi aussi je voulais intervenir mais je savais pas quoi dire”.

Elle voulait défendre l’accessibilité mais elle n’avait pas les bons arguments.

Accessibilité, jouez la bonne carte

Je me suis dit qu’il fallait partager ces arguments avec toutes les personnes qui pourraient devenir des alliées, pour défendre l’accessibilité ensemble.

J'ai donc mis ces arguments dans un jeu de cartes – parce que s’il y a bien quelque chose qui peut faire trembler le validisme, c’est le jeu des 7 familles.

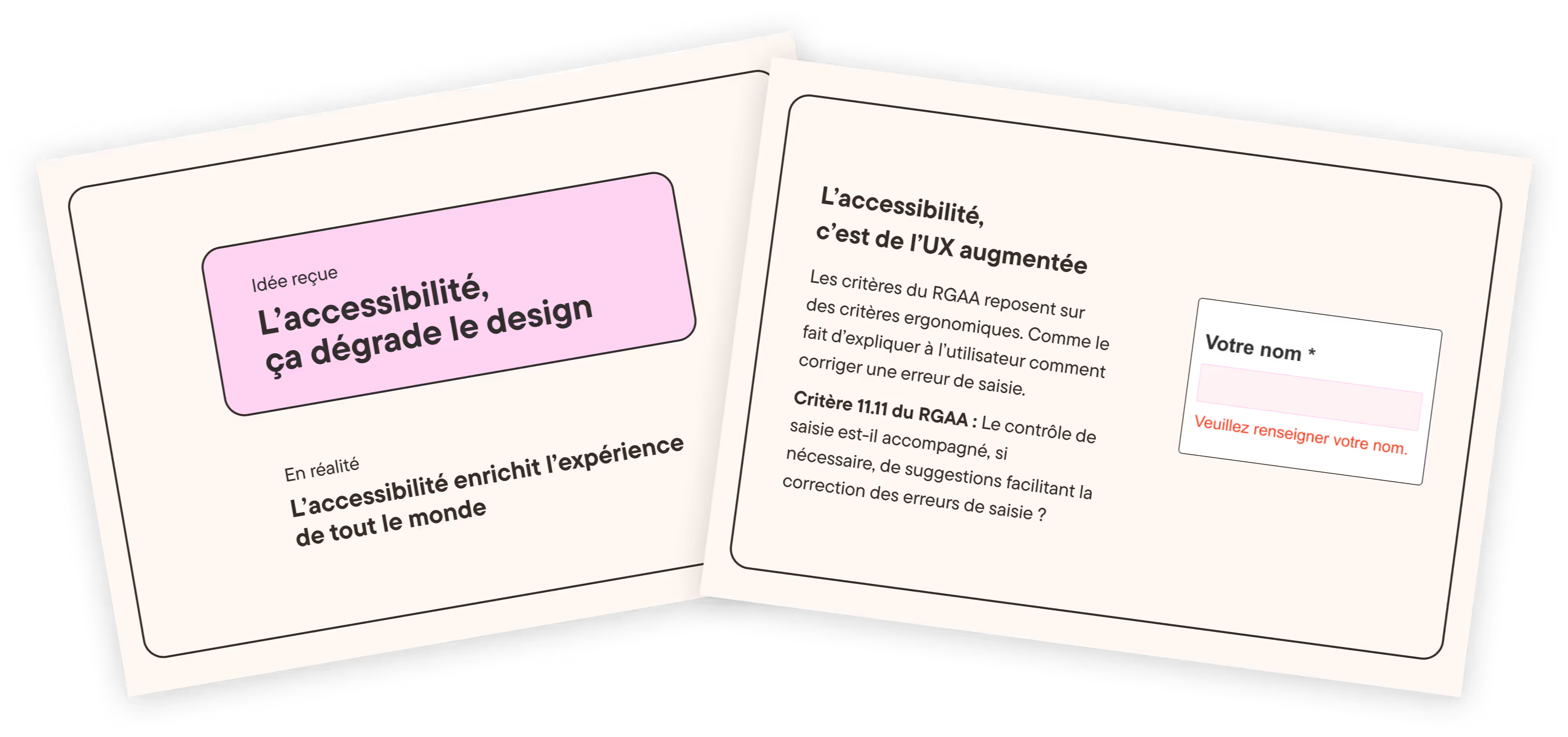

Le principe est simple. Vous piochez une carte idée reçue. Par exemple : “l’accessibilité, ça dégrade le design”. Un grand classique.

Ensuite, vous cherchez comment déconstruire cette idée reçue dans les cartes “arguments”. Par exemple : “il y a des critères du RGAA qui reprennent juste des principes UX, comme le fait d’expliquer comment corriger une erreur de saisie”. Ce qui ne dégrade rien au design, vous en conviendrez.

Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement sur mon site.

Encourager les efforts plutôt que la perfection

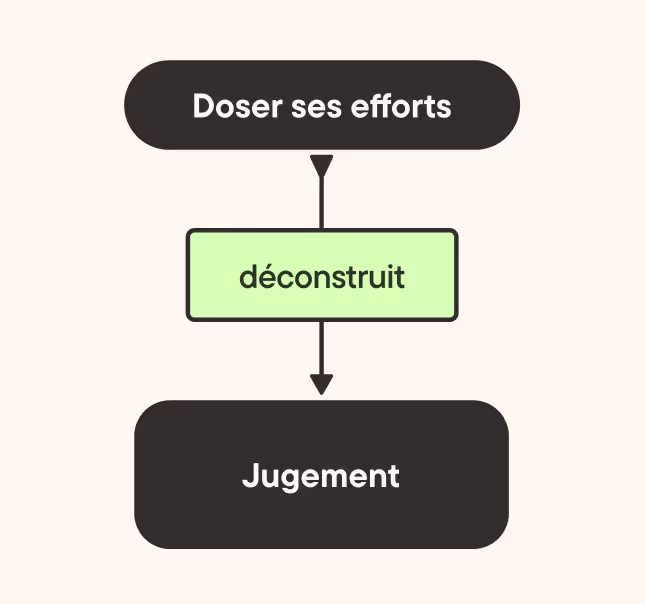

Au fil de mes ateliers et conversations, j’ai tout de même appris à doser mes efforts. Ne serait-ce que par souci d’efficience, car les gens ont besoin de temps pour se faire à votre discours.

Si vous êtes designer, c'est l'équivalent de la divulgation progressive, mais avec les gens.

Il s’agirait de ne pas déverser tout ce que vous avez à dire sur un sujet qui, certes, vous passionne, mais peut paraître intimidant, voire carrément lourd si vous ne parlez que de ça toute la journée.

Si vous choisissez bien vos moments et interlocuteurs, que vous soyez spécialiste de l'accessibilité ou non, vous éviterez de tomber dans le jugement ou la frustration.

J'ai remarqué que cette frustration revenait souvent chez les spécialistes de l’accessibilité. Et ça m'interroge toujours. C'est un peu comme si les médecins s’énervaient parce que les gens continuent de tomber malades chaque hiver.

Oui, il existe encore des tas de gens pour qui l'accessibilité est un scoop. Et oui, il faut sans cesse expliquer les mêmes choses. Mais ce n’est pas important de savoir par où les gens commencent, tant qu'ils commencent quelque part.

Le perfectionnisme

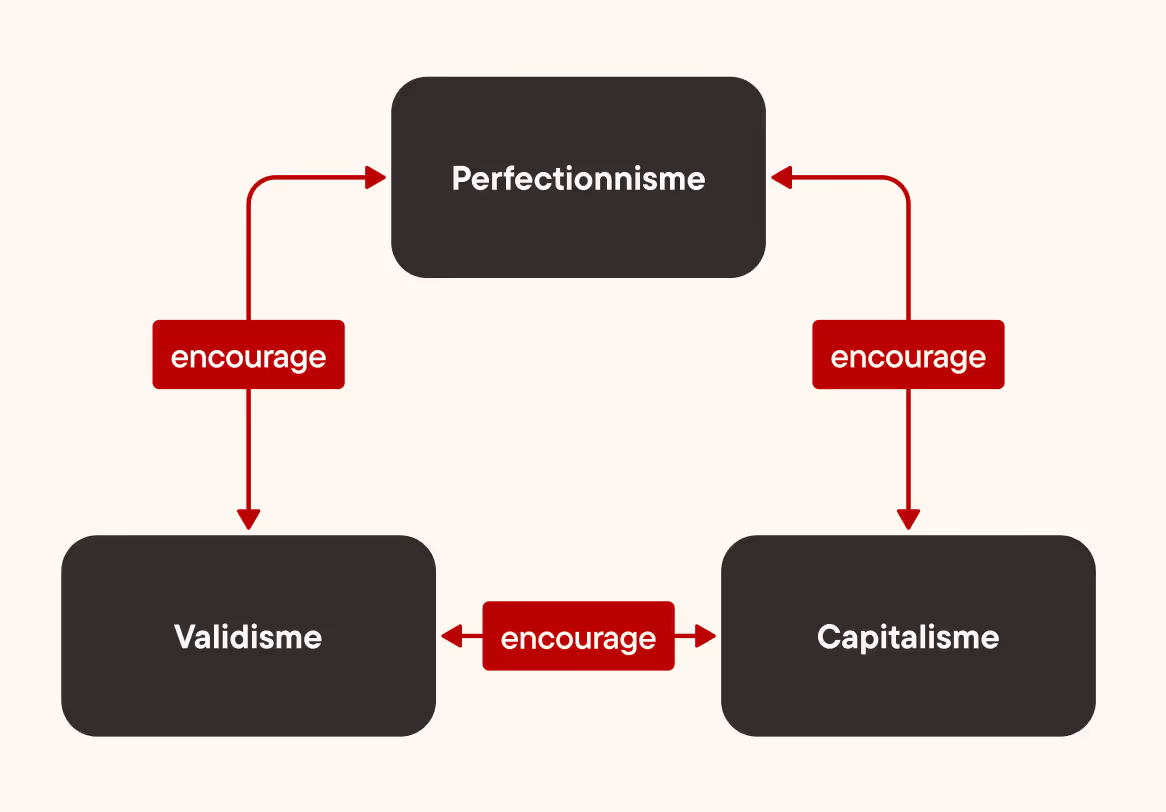

Pour autant, cette tendance au jugement n’est pas qu’une question de métier ou de personnalité. Elle vient aussi d’une idée profondément capitaliste : celle d’un profit constant et d’une performance sans faille, qui mènerait à un monde parfait. Autrement dit, sans handicap.

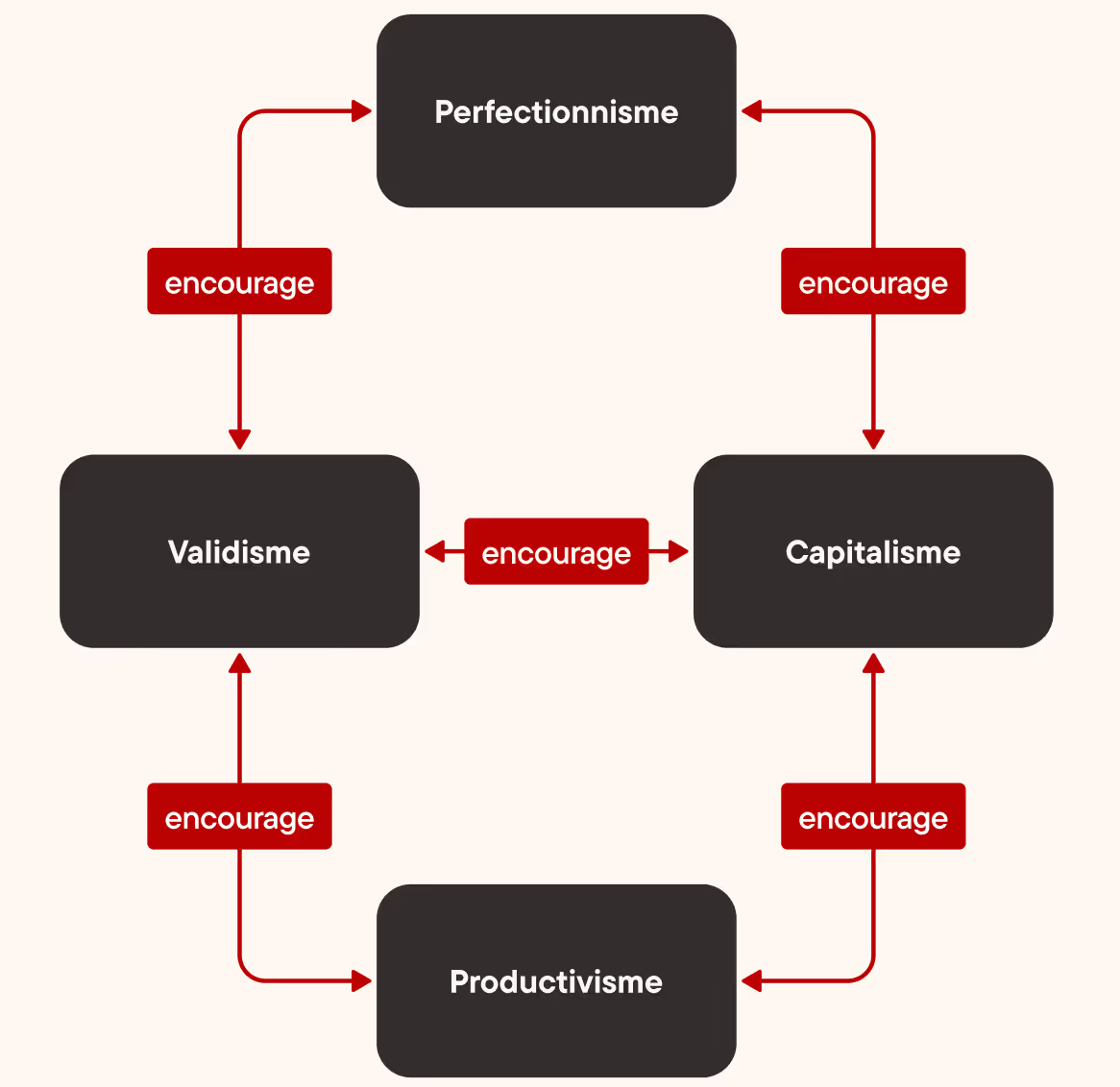

Capitalisme, validisme, perfectionnisme : ces systèmes s’alimentent les uns les autres.

Si vous êtes perfectionniste, ce n’est pas seulement parce que vous êtes drôlement exigeant par nature. C’est que le système dans lequel on évolue nous fait comprendre qu’il vaut mieux être parfait, au risque de finir à la sortie du village avec les gens qui font du cirque.

Pour éviter le scandale, il faut tout comprendre super vite, sans faute d’orthographe, sans dire qu’on a mal aux genoux, et sans faire répéter ce qu’on n’a pas entendu.

Et puisqu'on attend ça de nous, on finit par l'attendre des autres.

Mais tout ça n’est pas réaliste, ce n’est pas humain. On finit rarement nos vies en pleine forme. On décline et c’est bien naturel.

L’utopie des corps et des esprits

Derrière le perfectionnisme, il y a une certaine forme d’utopie sur la résistance de nos corps et nos esprits.

Dans “la théorie féministe du handicap”, Susan Wendell explique que le système est fait comme si tout le monde était physiquement fort, idéalement formé, comme si on pouvait tous et toutes marcher, entendre, voir correctement et à un rythme qui n’est pas du tout compatible avec la maladie ou la douleur.

C’est pour ça que les personnes handicapées ne sont pas “autres” mais en réalité “nous”. C'est juste une question de temps. Car si le système ne valorise que les corps valides, que deviendrons-nous en vieillissant ? C’est une vraie question, mais à manier avec prudence.

L'accessibilité, c'est avant tout pour les personnes handicapées

Quand on défend l’accessibilité en disant que ça rend service à tout le monde, on oublie les personnes handicapées.

C’est un peu comme si on disait que « la diversité profite aussi aux personnes blanches ». Ce n’est pas pour booster la créativité des équipes qu’on dénonce les violences policières, mais pour défendre les personnes racisées.

Avec le handicap, c'est pareil. On ne doit pas défendre l’accessibilité uniquement pour son futur soi. On la défend pour les personnes qui en ont besoin, là tout de suite.

Productivité ou productivisme

Si notre système n’accepte pas le handicap ou l'imperfection, c’est parce qu'il attend de chacun de nous qu'on produise, coûte que coûte. Il n’y a pas grand-chose qui a changé depuis Les Temps Modernes de Chaplin. En fait, on confond productivité et productivisme.

- La productivité, c'est faire mieux avec moins, sans conséquences négatives pour qui que ce soit.

- Le productivisme, c'est produire plus, coûte que coûte.

Dans ce monde productiviste, tout ce qui ralentit la production est donc perçu comme négatif. Résultat : l’accessibilité passe à la trappe parce qu’elle “fait perdre du temps”. On fait des mises en production avant les audits, et du design sans recherche utilisateur, juste pour cocher les cases plus vite.

Un cercle vicieux

Le perfectionnisme, le validisme, le capitalisme et le productivisme s'encouragent mutuellement dans un système qui s'applique aussi bien en société que dans nos pratiques de design.

À tout ça s’ajoute un manque de connaissances partagées – dû à l’absence de formation en accessibilité – qui se répercute sur nos outils, nos politiques publiques, nos choix de design, et sur la façon même dont on évalue la qualité d’un produit.

Exemples de validisme

Le validisme en société

Je pourrais vous faire une liste des symptômes de validisme en société :

- institutionnalisation,

- école inclusive sans moyens,

- report des obligations d'accessibilité,

- considération des personnes handicapées comme des objets de soin plutôt que des sujets de droit,

- injonction à la validité.

Mais comme je ne suis pas là pour plomber l’ambiance, je n'en parlerai pas.

En revanche, je vous conseille de lire les travaux de Charlotte Puiseux, et notamment son dernier livre co-écrit avec Chiara Kahn "Plutôt vivre".

Quand le design devient validiste

Influencé par la société, le design aussi priorise les personnes valides. On conçoit pour les personnes valides avant de se demander comment ça va fonctionner pour “les autres”.

Et je dis autres, parce que vous pouvez mettre là-dedans toutes les personnes discriminées que vous avez en tête. Le handicap n’a évidemment pas le monopole de la discrimination.

Plus haut, j'ai mélangé capitalisme et validisme, ce qui peut se manifester sous forme de perfectionnisme. Mais si je mélange capitalisme et design, on obtient, entre autres choses, le manque d’accessibilité.

Le cas Figma Sites

Prenons un exemple récent qui illustre bien la façon dont le validisme s’exprime dans nos outils. Lors de la Config 2025, Figma a présenté un nouveau produit pour publier un design directement sur le web : Figma Sites.

Adrian Roselli a écrit un article sur le sujet :

À moins que vous ne vouliez échouer à tous les critères du WCAG, prendre un risque juridique, vous fermer toutes les opportunités en Europe, nuire à votre réputation et – ah oui – balancer des obstacles à vos clients et vos utilisateurs, ne publiez pas vos designs sur le web avec Figma Sites.

En passant des robots sur le site de la Config, Adrian a trouvé environ 200 erreurs de conformité selon les WCAG, rien que sur la page d’accueil :

- contrastes insuffisants,

- cadres sans nom accessible,

- images sans alternative, etc.

Certes, Figma Sites n’est qu’un outil. En tant que professionnels, on connaît les limites de nos outils, on sait comment les corriger, les contourner ou quand s’en passer.

Mais vous n’allez pas me dire que ça n’envoie pas un certain message, que l’accessibilité est facultative.

Je pense bien sûr aux personnes handicapées qui n’auront pas accès à ces sites. Mais je pense aussi aux designers qui débutent ou étudient encore le design. Aux designers qui croient pouvoir ignorer des contraintes, sans réaliser que leurs futurs employeurs s’attendront à ce qu’ils en maîtrisent les enjeux.

Enfin, pas partout visiblement. Si ça se trouve, c’est juste une conspiration de la MAIF.

Je pense aussi aux petites entreprises qui n’ont pas 150 designers à disposition. Des entreprises tentées par la solution de facilité, faute de moyens ou de connaissances. Pour ces entreprises, je trouve ça malhonnête.

Pourquoi des designers qui font certainement partie des meilleurs de notre industrie laissent passer ça ? Est-ce que c’est juste une histoire de capitalisme ? Ou une volonté sincère, mais naïve, d’aider les designers en écartant les devs ?

Prioriser le beau plutôt que l’utile

Cette affaire m’a fait réfléchir aux différents types de designers qui existent et à ce qu’on considère comme un bon design.

Dans le monde du design, il y a bien sûr des UX designers – souvent issus de la psychologie ou du marketing. On trouve aussi des profils qui arrivent du graphisme ou de la direction artistique, et même des gens un peu perdus comme moi qui viennent du cinéma.

Chacun de ces designers fait avec son expérience, son échelle de valeurs et sa vision de ce qu’est un bon design.

Pour certains, c’est d’abord un beau design, "le joli beau" comme disent certains.

Même s’il n’y a pas de mal à tenir compte de l’esthétique, laissez-moi vous proposer un parallèle.

Quand vous choisissez un canapé pour votre salon, vous prenez en compte vos besoins. Si vous n’avez ni chien, ni enfant et qu'en plus vous n’êtes pas maladroit, vous pouvez vous permettre de prendre un canapé beige non déhoussable en velours côtelé. En somme, un beau canapé.

Mais si, comme moi, vous avez un husky et sa copine beagle qui adorent jouer sur le canapé, il faudra ajuster vos critères.

Moi, j’ai besoin d’un canapé robuste et lavable. Parce que c’est la vraie vie – enfin peut-être pas la vôtre, parce que vous avez gardé un peu de bon sens, mais c’est la mienne. On choisit selon ses besoins réels, pas seulement en fonction de l’esthétique. Même quand on est designer.

Quand on conçoit des services numériques, c'est pareil. Gardons la règle des 3U en tête :

- utile,

- utilisé,

- utilisable.

Surtout quand il s’agit de concevoir un parcours pour prendre un rendez-vous médical ou commander à manger. On se fiche du wow effect pour faire ses courses. Ou alors, faites-le, mais sans déprioriser l’accessibilité.

Le cas Awwwards

En parlant de wow effect, ça me fait toujours penser aux Awwwards (avec 3W). C’est un site qui récompense des designers et des développeurs.

Les sites nominés aux Awwwards sont toujours très beaux, mais comment sont-ils évalués ? Dans leur système d'évaluation, on trouve 4 critères :

- Design = 40 %,

- Utilisabilité = 30 %,

- Créativité = 20 %,

- Contenu = 10 %.

En tant qu’UX designer, ces critères n’ont aucun sens.

Si le design n’est pas de l’utilisabilité, est-il considéré comme de la direction artistique ? Apparemment non, puisqu’il y a aussi un critère de créativité. Et si le contenu n’est pas du design, alors qu’est-ce que le design ?

Je note aussi qu’on ne parle pas d’accessibilité dans les critères. Et encore moins d’écoconception. Est-ce inclus dans l’utilisabilité ? Aucune idée.

Les seules recommandations d'accessibilité que j’ai trouvées sur le site des Awwwards sont dans un Google Doc de guidelines pour les devs.

Alors moi aussi, j’ai voulu passer des robots sur les 3 derniers sites nominés. Résultat :

- le premier site n’a pas chargé,

- le deuxième site ne permettait pas d’inspecter le code,

- le troisième site affichait 171 erreurs de contraste sur la page d’accueil.

Difficile alors de comprendre les récompenses.

Encore une fois, je pense au message qu’on envoie aux designers. Ne vous trompez pas d’objectif. Le design, c’est pour les utilisateurs. Ce n’est pas fait pour épater les autres designers. Et ça vaut aussi pour votre portfolio.

Mais je ne vous raconte pas ça pour pointer du doigt l’imperfection. J’en ai parlé plus haut, cette attitude est contre-productive.

Au contraire, je pense que nous avons une opportunité : montrer qu’un beau design peut aussi être accessible.

Voyons comment on peut transformer ces constats en leviers positifs.

Une opportunité à saisir

Comment le design et la communauté des designers pourraient se renforcer mutuellement ?

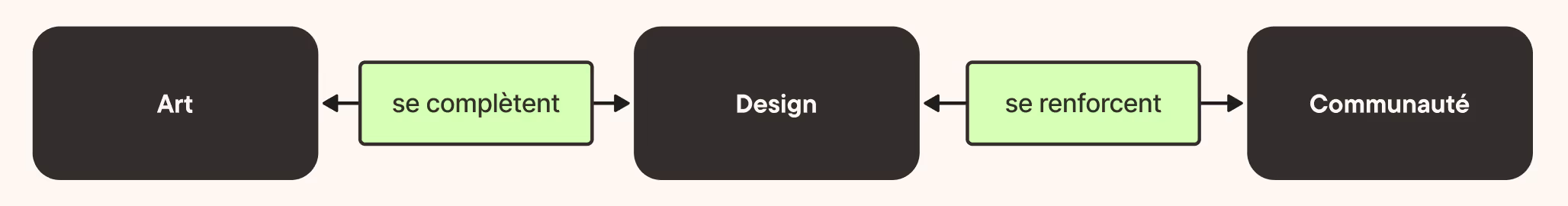

Imaginez l’impact d’une collaboration entre designers, chacun avec ses spécialités. Je me plais à croire à une influence positive sur notre industrie. Un espace où art et design sauraient collaborer.

Allons même jusqu’à rêver de sites beaux, accessibles et éco-conçus. Une liste à célébrer pour les 21 ans de Paris Web peut-être. Parce que derrière cette liste, c’est un peu de justice collective qu’on redessinerait ensemble.

4. Alors, que faire ? Les actions concrètes

Maintenant que le décor est planté, passons aux leviers de transformation à notre portée. Que pouvons-nous faire sans avoir l’impression perpétuelle de courir après une quête impossible ?

Poser plus de questions

La première chose que vous pouvez faire, c’est poser plus de questions. Un bon début qui ne vous coûtera rien.

Quand je suis arrivée à la MAIF, on faisait déjà beaucoup de choses en accessibilité : un design system progressivement rendu accessible, de la formation, de la documentation, etc.

Mais je ne suis pas devenue référente tout de suite. On ne m'a pas tout de suite laissée hurler dans les couloirs "au bûcher le validisme !". Car la posture est cruciale.

Pour y arriver, je n’ai fait que poser des questions pendant très longtemps. Je voulais comprendre comment ça marchait et pourquoi, avant d’avoir une opinion. Renversant, je sais.

Par exemple, au lieu de dire à un designer “j’espère que t’as bien annoté tes alt !”, je demandais “comment tu fais pour que les devs aient accès à tes annotations ?”.

Il faut laisser aux gens une chance de proposer une solution différente de ce que vous avez en tête. Ce qui compte, c’est que ça fonctionne.

Et si la personne en face n'a pas pris en compte le sujet, il y a moins de risques de la vexer. Parce que vous ne l’aurez pas abordée en supposant qu’elle avait mal fait son travail. Vous lui permettez de se rendre compte qu’il y a quelque chose à faire, sans accusation. C’est vraiment très important.

Quand je demande à une société externe “comment vous vous organisez sur l’accessibilité ?”, là encore il ne s’agit pas de chercher les failles. C’est pour savoir si, au contraire, il n’y aurait pas une bonne idée à laquelle je n’ai pas pensé.

Échanger entre référents, par exemple, est une super idée. Pour faire avancer l’accessibilité, il faut mettre de côté son ego et les histoires de concurrence.

Accepter des réponses provisoires

Les gens ont besoin de temps pour digérer de nouvelles idées, surtout quand il s’agit de déconstruire le validisme.

Si vous dites à vos collègues, “rendez-vous demain matin au petit déjeuner et tout le monde s'est déconstruit dans la nuit”, vous risquez d’être déçus.

Se déconstruire des normes systémiques, c'est comme quand on ne veut pas ressembler à ses parents en vieillissant. Difficile. Mais les réponses qu'on vous donne en attendant sont précieuses. Considérez-les comme de la data.

J'accepte que les gens me donnent une réponse provisoire parce que c'est une indication de là où on en est, et ce sur quoi je dois travailler en tant que référente.

En discutant régulièrement, peu importe le stade de leur réflexion, je peux aussi faire germer de nouvelles idées – sans qu'ils se sentent forcés à changer. Et au bout d’un moment, on peut être vraiment surpris.

Par exemple, quand j’ai demandé à la MAIF si on pouvait faire de la recherche inclusive, on m’a d’abord dit que c’était illégal de poser des questions sur la santé des gens.

Premièrement, c’est faux. On peut poser ces questions si on justifie la démarche.

Mais en réalité, on n’a pas besoin de le faire. Il suffit d'utiliser les questions du Washington Group pour interroger les situations d’usage plutôt que le dossier médical.

Une fois ces préjugés déconstruits, les réponses provisoires peuvent alors évoluer.

Comme mon chef qui a fini par me dire “évidemment qu’on peut faire de la recherche inclusive” comme si tout le monde avait toujours été convaincu.

Renverser ses schémas mentaux avec le Design Fiction

Souvent on bloque tellement sur la façon de résoudre un problème qu’on peut rater des solutions simples. Mais en renversant la situation, on peut trouver des idées auxquelles on n’aurait jamais pensé.

Le Design Fiction peut vous y aider. C’est une pratique de design qui consiste à explorer les conséquences d’une évolution. On peut s’en servir en accessibilité avec l’atelier dystopique, parfois appelé scénario catastrophe.

Par exemple, au lieu de demander à votre équipe “comment améliorer ce service ?”, on demande plutôt “qu’est-ce qui garantirait son échec auprès des personnes handicapées ?”.

Un exercice simple qui permet de renverser ses schémas mentaux.

Bien que je ne l’aie jamais testée, c'est une piste que j'aimerais explorer pour entendre de nouvelles idées. Comme le fait de demander directement aux gens ce dont ils ont besoin. Là encore, c'est renversant.

Faire de la recherche inclusive

La recherche utilisateur est indispensable, et il n’y a pas de raison d’exclure les personnes handicapées de nos panels. Pour la méthode, je vous conseille de lire mon interview de Gwenaëlle Brochoire.

Mais si votre entreprise n’en est pas encore à ce stade, vous pouvez quand même agir à votre échelle.

Recherche documentaire

Vous pouvez faire de la recherche documentaire, par exemple sous forme d'interviews. Que ce soit en lisant des témoignages ou en discutant avec des personnes concernées.

Depuis l’an dernier, j’interviewe des personnes handicapées sur leur usage du numérique pour comprendre comment elles utilisent internet et où sont leurs difficultés. Je partage ces conversations sur mon blog ainsi que des astuces pour les équipes produit dans une newsletter.

Ce sont des échanges qui me bousculent, où j'apprends beaucoup. Mais ça ne remplace pas la recherche utilisateur.

Recherche utilisateur inclusive

Étant UX designer, je ne peux que vous encourager à faire de vrais tests avec des personnes handicapées. Et si possible, des personnes qui ne travaillent pas dans votre entreprise.

On ne recrute pas des personnes qui travaillent dans le numérique pour donner leur avis sur des services numériques car il y aurait trop de biais. Il n’y a donc pas de raison que ce soit un protocole acceptable quand on s’intéresse à l’accessibilité.

Et c’est d’ailleurs la limite de mes interviews. J’ai surtout discuté avec des spécialistes du numérique.

Je m'en suis rendu compte en discutant avec Charlotte Puiseux, chercheuse, docteure en philosophie et psychologue. Elle a aussi écrit le livre "De chair et de fer", pour raconter ce que c'est de vivre dans une société validiste quand on est handicapée.

En l’interviewant, j'ai appris des choses que je n’ai pas l'habitude d'entendre. Notamment parce que Charlotte ne maîtrise pas les solutions de contournement qu’on a en tant que spécialiste du web.

Chez Charlotte, il y a donc beaucoup plus de renonciation. Par exemple, elle m'a parlé de la façon dont elle se tient à l'écart des réseaux sociaux :

J’ai l’impression d’une intrusion, que les gens vont presque rentrer chez moi si je publie des choses. Ça me fait peur parce que je ne sais pas qui va avoir accès à ce que je vais publier.

Elle sait qu'en théorie elle pourrait paramétrer ce qu'elle poste, mais elle ne sait pas le faire.

Charlotte m'a aussi parlé de sa fatigue face à la violence sur internet, une violence qu'elle connaît déjà bien dans le monde réel. Dans la rue, on lui demande tout le temps si elle est malade, pourquoi, comme si son corps handicapé appartenait à tout le monde. Et c’est pareil en ligne. Des inconnus lui posent des questions très personnelles, des questions qu’on n’irait jamais poser à quelqu’un avec un handicap invisible.

Et tout ça participe au fait que Charlotte se tienne à l'écart.

Cette interview m’a vraiment frappée car j’ai réalisé qu’on ne pouvait pas se permettre d'attendre le 100 % conforme pour s'intéresser au validisme en design.

Adopter une posture anti-validiste

Si les gens ne se sentent pas en sécurité sur nos services, la conformité ne changera rien à leur exclusion. On doit traiter les deux sujets en même temps.

Le 100 % accessible serait à la fois conforme et anti-validiste – c'est-à-dire sans curiosité déplacée, ni stigmatisation.

Prenons l’exemple d’un formulaire d’inscription à un événement. Il ne faut pas se contenter de dire “si vous avez besoin d’un truc spécial, écrivez-nous”. Et évidemment il faut que le formulaire soit conforme au RGAA. L'un n'empêche pas l'autre.

Ne forcez pas les gens à vous écrire pour savoir s’il y aura des escaliers, du Wi-Fi ou de l'électricité. C’est ce dont me parlait Audrey Melotti dans notre échange sur la normalisation du handicap.

On peut proposer directement des options :

- interprétation en LSF,

- espace calme,

- sous-titrage, etc.

Normaliser les besoins des personnes handicapées

Il faut normaliser les besoins des gens, y compris ceux des personnes handicapées. Ce ne sont pas des besoins spéciaux, juste des besoins humains.

Tout le monde a des besoins, vous y compris. Pour lire cet article, vous n’avez pas la tête en bas et les pieds en l’air. Du moins, ce serait très surprenant. Vous avez pris en compte vos besoins. Vos besoins d’humain, vos besoins normalisés.

Et pour ça, je crois qu'on peut remercier les conférences comme Paris Web qui s’efforcent de rendre leurs événements accessibles. C’est là que j’ai rencontré le plus de personnes handicapées, parce qu’elles peuvent venir, tout simplement.

Sortir de sa chambre d’écho

Mais il faudrait tout de même sortir de nos chambres d’écho, ces endroits où on pense tous et toutes de la même façon.

Si vous avez déjà participé à Paris Web, vous avez probablement constaté que la plupart des gens sont déjà convaincus de la nécessité de faire de l’accessibilité. Pour toucher plus largement, il faudrait donc en parler ailleurs. Dans des conférences qui se passionnent pour l’IA sans questionner l’impact social, par exemple.

On a besoin d’entendre les points de vue de Paris Web dans ces événements, tout comme on a besoin d’apprendre de ces conférences. Ça fonctionne dans les deux sens.

La question n'est pas tant de savoir ce qu'on peut faire pour les designers qui ne connaissent pas l’accessibilité, mais ce qu’on peut faire ensemble. En tant que mouvement et communauté. Parce qu’une communauté se doit d'être diverse, y compris en opinions.

Je crois aussi qu’il est nécessaire de structurer nos efforts pour faire de l’accessibilité un incontournable dans notre pratique.

L’AccessibilityOps, une approche stratégique de l’accessibilité

L' AccessibilityOps est une méthode intéressante pour améliorer l’accessibilité de façon stratégique et anti-validiste.

Ça fonctionne comme le DesignOps : une façon de lier les gens, les outils et les process mais autour de l’accessibilité.

Ce qui compte, c’est de donner aux gens les compétences nécessaires pour apprendre à apprendre. Car non, le sujet n’est pas maîtrisé par tout le monde, et non, ce n’est pas grave. On en revient à ce que j’ai dit plus haut :

- encourager l’effort,

- déconstruire les idées reçues,

- normaliser le handicap,

- donner de la visibilité aux personnes concernées.

Un exemple d’AccessibilityOps serait d’analyser les erreurs d’accessibilité dans vos audits. Admettons que vous constatiez que l’erreur la plus fréquente concerne les niveaux de titre. Que pourriez-vous en déduire ?

Peut-être que les designers n’annotent pas les maquettes, soit. Mais est-ce que le collectif est formé pour le faire correctement ? Et est-ce que les devs reprennent bien les annotations des maquettes ? Autant de questions auxquelles il vous faudra répondre pour garantir un niveau de qualité de bout en bout de la chaîne de production.

Une fois ce process en place, vous devriez constater moins d'erreurs sur les niveaux de titre dans vos audits. Mais vous pouvez aussi coupler cette démarche avec des tests utilisateurs pour vérifier la bonne compréhension du contenu, quel que soit le balisage. Il arrive qu'on obtienne des retours qui bousculent nos certitudes, y compris en matière de conformité. C'est ce dont parlent Anne Faubry et Chloé Corfmat dans leur talk "Concevoir accessible pour les personnes déficientes visuelles".

Pour en savoir plus sur l'AccessibilityOps, je vous recommande aussi les travaux d’Anne-Sophie Tranchet.

Comprendre les mécanismes d’exclusion

Et après ? Tout ça peut sembler formidable sur le papier. Mais à la fin, ce sont vos collègues qui prendront la décision de faire de l’accessibilité ou non, et de comment ils le feront.

Attendre des gens qu’ils fassent ce travail en continu, correctement, dépendra de leur compréhension du validisme. C’est ce dont parle Devon Persing dans son livre The Accessibility Operations Guidebook.

C'est seulement une fois qu’on a compris les mécanismes d'exclusion, qu’on peut s’en défaire. Sinon, même en voulant bien faire, on pourrait faire n’importe quoi.

Par exemple, chercher la conformité à tout prix avant de discuter avec des vrais gens. On l’a vu, ce n’est pas forcément une bonne idée.

Viser l’amélioration plutôt que la perfection

Comme le dit Meryl Evans, on peut s’améliorer en zigzag, beaucoup d’un coup, ou très lentement. Ce n’est pas important, ça reste de l'amélioration. Ça peut sembler décourageant, mais ne confondez pas l'illusion produite par un système perfectionniste et ce qui relève vraiment de votre performance.

Dans ce système, on se comporte comme des produits de consommation sur étagère. Il faudrait être beau, fort, compétent, sympa, en bonne santé, bien coiffé et sans poils de chien sur le canapé.

C’est d’autant plus étonnant que si vous discutez avec les gens autour de vous, ce n'est pas la perfection qui vous touchera. Au contraire, vous serez touchés si on vous permet de ne pas être parfait. Parce que c'est rare. Et parce que c’est juste.

L’imperfection et la vulnérabilité sont pourtant humaines. Et je trouve que les personnes handicapées ont des choses à nous apprendre là-dessus. Si on ne s’y intéresse pas, on ne peut pas normaliser la douleur, la lenteur ou même l’alternative. Parce que ce n’est pas forcément négatif d’être handicapé. Ce n’est pas forcément moins.

Être aveugle, c’est voir autrement. Ce n’est pas supprimer le mot voir de son vocabulaire.

Merci Sylvie Duchateau de m’avoir enseigné ça.

Quel design souhaitons-nous défendre ?

Tout ce que j’ai écrit plus haut finit dans nos produits et nos services. Donc je vous pose la question : quel genre de design souhaitez-vous défendre ?

Faire du design un acte de rébellion

Votre travail peut et doit être un acte de rébellion contre le mauvais design.

Le livre “Ruined by design” de Mike Monteiro est l’un des premiers que j’ai lus quand je me suis formée. Il a sans doute beaucoup nourri mon côté designer rebelle.

Pour tempérer ça, j’ai consulté un livre un peu moins clivant, le Larousse, qui définit le design comme une discipline visant à l'harmonisation de l'environnement humain. Ça pourrait sembler vague, alors je me suis mise en quête d’un exemple de design harmonisant.

Le banc de la paix

Je suis tombée dessus à Oslo, en Norvège. Il s’agit du banc de la paix que Nelson Mandela décrivait comme la meilleure arme pour la paix.

C’est un demi-cercle en aluminium qui fait qu'on ne peut pas s'asseoir dessus sans glisser vers la personne qui nous accompagne. Une arme qui permet juste de s'asseoir et de discuter.

Amis designers, je vous laisse en créer une version digitale, et accessible bien entendu.

Changer la fin de l’histoire

Le design peut donc être un levier pour transformer nos systèmes, même à petite échelle.

Et j’aimerais terminer avec les mots de CS Lewis qui écrivait :

Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début. Mais vous pouvez partir de là où vous êtes et changer la fin.

L’accessibilité n’est qu’une des nombreuses luttes pour un monde plus juste. À nous de changer la fin de l’histoire.

La carte de déconstruction du design validiste

La carte se divise en quatre sections principales :

- Manifestations du design validiste : l'ignorance encourage l'inconfort et l’inaccessibilité. Le jugement et l'ignorance se renforcent.

- Systèmes et idéologies : Le capitalisme, le perfectionnisme, le productivisme et le validisme s’encouragent mutuellement.

- Espaces d’application : Le capitalisme influence l’art et le design. L’art et le design se complètent, mais ne sont pas la même chose. Le design et la communauté se renforcent mutuellement.

- Leviers de transformation anti-validistes :

- Méthodes : Faire de la recherche inclusive, renverser ses schémas mentaux avec le design fiction, lier les gens, outils et process avec l'AccessibilityOps.

- Stratégies collectives : Déconstruire les idées reçues, encourager l'effort, doser ses efforts.

- Postures individuelles : Viser l'amélioration plutôt que la perfection, poser plus de questions, accepter les réponses provisoires, sortir de sa chambre d'écho.

Ces leviers déconstruisent l’inaccessibilité et l’ignorance, en renforçant le design et la communauté.